※この記事はアフェリエイトを利用しています

教員歴6年の元教員が執筆

関わってきた子どもの数述べ300人以上

執筆時、1歳児自宅保育中

そんなお悩みを抱える家庭でも簡単に実践できる、モンテッソーリ教育の視点を取り入れたおもちゃ収納術をご紹介します。

1. おもちゃ収納の基本:増え続けるおもちゃをどう整理する?

子どもが成長するにつれて増えるおもちゃ。特に1歳児は発達段階に合わせてさまざまなおもちゃを必要としますが、収納スペースが足りなくなることも。

よくあるおもちゃ収納ケースを活用しつつ、整理のポイントを解説します。

2. 環境設定とは?特別支援の視点から学ぶ収納の工夫

環境設定の視点は全員に役立つ

環境設定は、障害がある方のためだけではありません。実は、特性を考慮した環境は、すべての人にとっても使いやすい仕組みを生み出します。

- 学校での黒板の工夫:情報過多を避け、黒板には最低限の掲示物を貼る。

- 視覚的な支援:文字だけではなく、ピクトグラムや色分けで情報をわかりやすく示す。

これらは障害がある方だけでなく、子どもから大人まで誰にでも役立つ工夫です。

おもちゃ収納における環境設定の実践

今回、子どものおもちゃ収納を整理する際に、この環境設定の視点を取り入れてみました。特に考えたのは以下のポイントです。

おもちゃの見やすさと取り出しやすさ

- 斜めに配置されたプラスチックケースを使用し、子どもが一目で中身を確認できる工夫。

- 必要以上にカラフルなデザインを避け、目に優しい配色。

ラベリングで片付けを明確化

親のためにラベルを貼り、後片付けがスムーズになるようにしました。写真やイラストのラベルで、子ども自身がわかりやすい仕組みを取り入れるのもおすすめです。

収納エリアごとのカテゴリー分け

大きなケースを使い、「パズル」「センサリープレイ」「芸術系アイテム(絵の具や粘土)」といった分類を行い、使いやすさを向上させました。

環境設定を意識したメリット

おもちゃ収納に環境設定の考え方を取り入れることで、以下のようなメリットを感じました。

- 子どもの遊びやすさが向上:どこに何があるかがわかりやすいため、子どもが自分で遊びを選べる。

- 親のストレス軽減:片付けや整理が簡単になり、毎日の負担が減少。

- 家族全員の快適さアップ:部屋が片付き、視覚的にもスッキリした空間に。

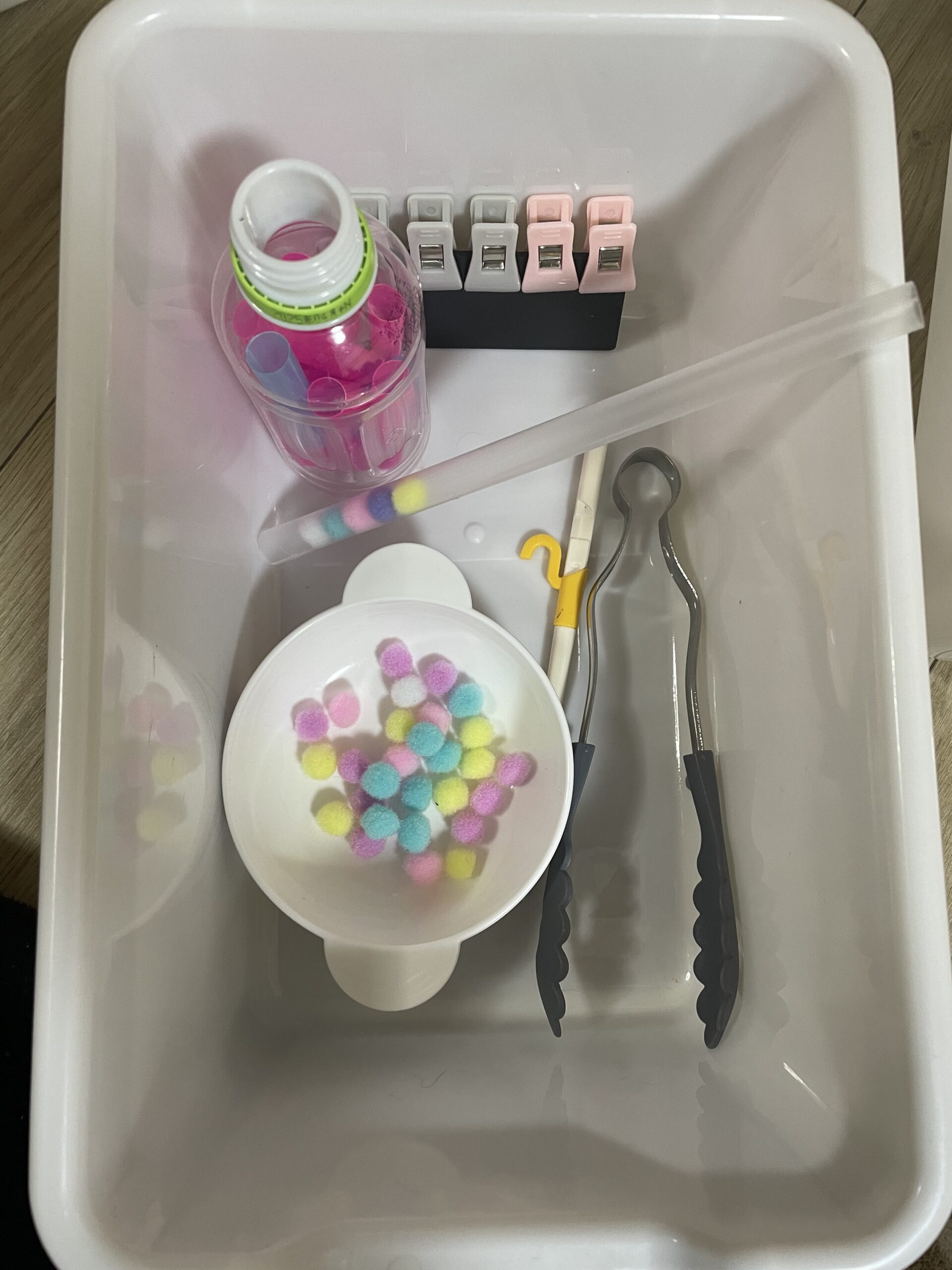

3. モンテッソーリ教具の13種類の動きに基づくおもちゃの分類

- 落とす:ポットン落とし

- 挟む:トングで掴む

- 移す:スプーンやカップを使った水移し、スプーンで小さい球を移す

- 通す:ひも通しやリング通し

- 注ぐ:軽量カップで水を注ぐ

- はめ込む:パズルや型はめ

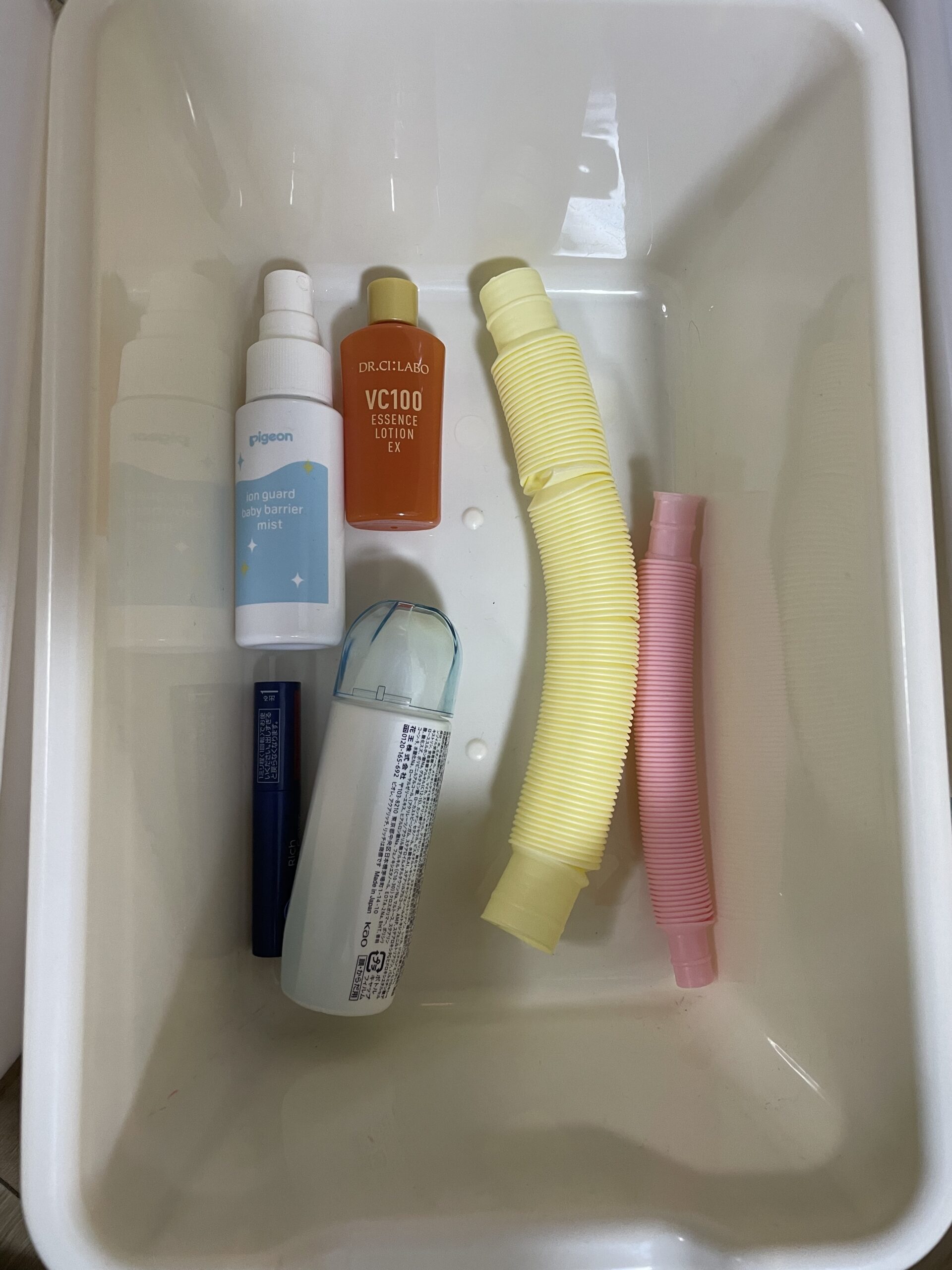

- ねじる:ペットボトルのキャップ回し

- 引っ張る:プッシュポップトイ

- 叩く:木琴やトンカチ

- 切る:ハサミ

- 貼る:シール遊び

- 掛ける:フックやリングを掛ける遊び

- 止める:ボタンやファスナーの練習

我が家のおもちゃ収納の実例

1. 動作ごとにおもちゃを分類

「落とす」「挟む」「移す」「通す」といった似た動きのグループをまとめて一つのケースに収納しました。

- ポットン落としで使う小さな球は、移す、挟むでも活用できるので同じケースに収納し、組み合わせた遊びを促進。

- 使い切った化粧品の空き容器やプッシュポップトイを「ねじる・引っ張る」のケースにまとめる。

4. ラベリングで片付けを習慣化!秩序の敏感期を活かす

秩序の敏感期にある子どもには、写真やイラストを使ったラベリングが効果的です。収納ケースに対応する写真を貼ることで、どこに何をしまうのか子ども自身がわかる仕組みを作ります。

5. まとめ:環境設定で子どもの自立と創造力を育む

おもちゃ収納を通じて環境設定を整えることで、親の負担が軽減され、子どもの自立心や創造力を育むことができます。

モンテッソーリ教育や特別支援の視点を取り入れることで、家庭全体が快適に過ごせる空間づくりを目指しましょう。