さわり

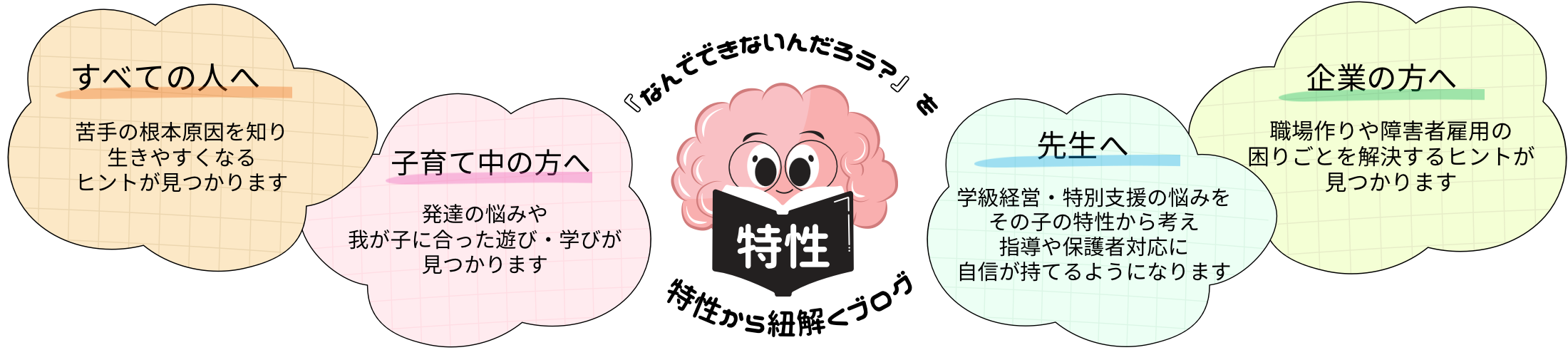

「なんでできないんだろう?」と悩んでいませんか?

さわり(元特別支援教員)が、見えない特性と根本原因から一緒に考えます。

今、こんなことで困っていませんか?

-

-

【2025年版】後悔しないクリスマスプレゼント|高くても“長く使える”発達と特性に合ったおもちゃ選びガイド

続きを見る

-

-

学級崩壊を防ぐ鍵は“特性理解”にあり!明日から試せる実践的アドバイス

続きを見る

-

-

オールラウンダーを求めすぎる職場が人材を失う理由|人事・管理職のための「特性ベース職場設計」

続きを見る

最新の記事

子ども・部下・自分に「どうしてできないんだろう」とモヤモヤしている方へ

-

-

『できない』には理由がある。見えない特性を読み解く、感覚統合と発達の土台とは?

続きを見る

カテゴリ

学級経営・特別支援の“正解がわからない”先生のための実践ガイド

-

-

学級経営の悩みを総合的に解決する方法:子どもの行動理解から保護者対応までの完全ガイド

-

-

初任者教員のやりがちな失敗5選|実体験から学ぶ後悔しないためのコツ

-

-

先生の見えにくいストレスとは?

「周りと同じペースでは育っていないかも…」と感じたとき、無理に“できるようにさせる”のではなく、自然にできる子育てのアプローチです。

-

-

コップ飲みがなかなか進まないときに見直すこと|いつから始める?発達のサインとステップ

-

-

2歳言葉の遅れの相談目安は?様子見で終わらせない家庭でできる関わり方

-

-

親の特性を無視した子育ては続かない。家庭ごとの“ちょうどいい育て方”の見つけ方

社内で浮きがちな障害者雇用を、みんなにとってプラスの仕組みに変えたい担当者へ

-

-

任せる仕事がない?障害者雇用で「社内ニート」が起きる理由と業務の切り出し方

-

-

障害者雇用はメリットがない?同僚に与えるポジティブな影響とは

-

-

本人の防衛反応を理解する──現場で見る4つの事例と対応

-

-

特性とは何か — 「平均」とのズレをどう考えるか

2025/12/13

-

-

『できない』には理由がある。見えない特性を読み解く、感覚統合と発達の土台とは?

2025/11/28

-

-

子どもの発達を“点”で見ていませんか?月齢より大切な『成長の流れ』を専門家視点で解説

2025/11/17

もっと見る

-

-

初任者教員の服装完全ガイド|入学式・普段着・体育館の靴まで失敗しない選び方

2025/11/18

-

-

学級経営の悩みを総合的に解決する方法:子どもの行動理解から保護者対応までの完全ガイド

2025/11/24

-

-

どうしてこの子は、何度言ってもわからないの?──“特性”の見立てで変わる関わり

2025/4/30

-

-

初任者教員のやりがちな失敗5選|実体験から学ぶ後悔しないためのコツ

2025/11/24

もっと見る

-

-

赤ちゃんが舐めるのはいつまで?止める判断基準とおすすめおもちゃ

2026/1/15

-

-

2歳から始める南海トラフ地震対策|わが家の5年計画と家庭防災の考え方

2025/12/24

-

-

2歳言葉の遅れの相談目安は?様子見で終わらせない家庭でできる関わり方

2025/12/13

-

-

おもちゃを買っても遊ばない…なぜ?|支援センターでは夢中なのに家ではスルーな理由

2025/12/3

-

-

冬の自宅保育にぴったり!羊毛フェルトの花のキャンドルホルダーの作り方

2025/12/2

もっと見る

-

-

義足の防災士から学ぶ『障がい者の防災対策』レビュー|企業の防災担当が見落としがちな前提

2025/12/12

-

-

「またか…」と言う前に──失敗を“構造”で捉え直す視点と対処法

2025/5/20

-

-

「できない」は本当に能力の問題?──近くに人がいると動けなくなる現象とその支援

2025/5/13

-

-

なぜ言わなくていいことを言うのか?──衝動性を“扱える形”に変える支援

2025/5/10

-

-

多動性・衝動性は「わがまま」じゃない──現場での支援のヒント

2025/5/4

もっと見る