教員歴6年の元教員が執筆

関わってきた子どもの数述べ300人以上

特別支援学校免許保有

子どもの発達を見るときに、月齢や出来る・出来ないだけで判断していませんか?

実は、それだけでは子どもの発達を正しく捉えることはできません。

こんな方におすすめ

- 子どもがまだ歩かなくて気になる

- 発語が遅くて心配

- 発達障害じゃないかと不安になっている

- チェックリストに振り回されている

Webのチェックリストと専門家の診断の違い

Webで「障害チェックリスト」を見かけることがありますが、それだけで子どもの発達を判断するのは危険です。

チェックリストの問題点

・点(現在の状態)だけを見る傾向がある。

・子どもの個性や背景、家庭環境を考慮していない。

・親の不安をあおる可能性がある。

専門家の診断

専門家は、子どもの発達を「流れ=線」として捉え、過去の成長過程や今後の見通しを総合的に判断します。

また、家庭環境や子どもの特性も考慮した上で、具体的なアドバイスを提供してくれます。

発達を流れで捉えるための「発達の方向性・順序性」とは?

子どもの運動発達には一般的な傾向として「方向性」と「順序性」があります。

この2つを理解することで、成長の流れを捉えやすくなります。

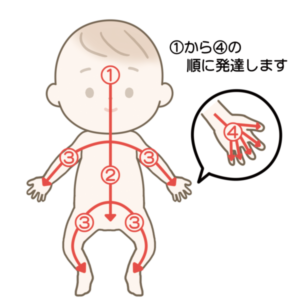

1. 発達の方向性

発達の方向性とは、発達には一定の方向があることを指します。子どもの成長は以下のような方向に進みます。

1. 中心から末梢へ

発達は身体の中心(胴体)から始まり、徐々に末梢(手や指先、足先)へと広がります。

• 例:赤ちゃんは最初に首を支える力をつけ、次に胴体を支えるようになり、最終的に手先を器用に動かせるようになります。

2. 上から下へ

成長は身体の上部(頭や首)から始まり、下部(脚や足)へと広がります。

• 例:首がすわる→腕で体を支える→座る→立つ→歩く、という方向に進みます。

2. 発達の順序性

発達の順序性とは、子どもの成長が一定のステップを踏んで進むことを指します。例えば、以下のような流れが一般的です。

1. 首がすわる:赤ちゃんが自分の頭を支える準備が整います。

2. 腕で体を支える:うつ伏せの姿勢で、腕で体を支えられるようになります。

3. 座る:体幹の筋力が発達し、座れるようになります。

4. 立つ:足腰の筋力が発達し、立ち上がれるようになります。

5. 歩く:バランス感覚や筋力がさらに発達し、一人で歩けるようになります。

このように、発達は「点」ではなく「流れ(線)」で捉えることで、今の成長が次のステップにどうつながるかを理解しやすくなります。

定型発達は正しい成長なのか?

「定型発達」という言葉を聞くと、多くの人が「正しい成長の仕方」と思いがちです。

しかし、定型発達とはあくまで統計的な「平均的発達」を示すものであり、定型発達から外れているからといって、無理に定型発達に合わせる必要はありません。

「定型発達」とは?

定型発達は、子どもたちの成長の順序や時期について、統計的に多くの子どもがたどる「一般的なパターン」を指します。

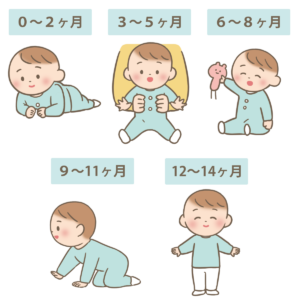

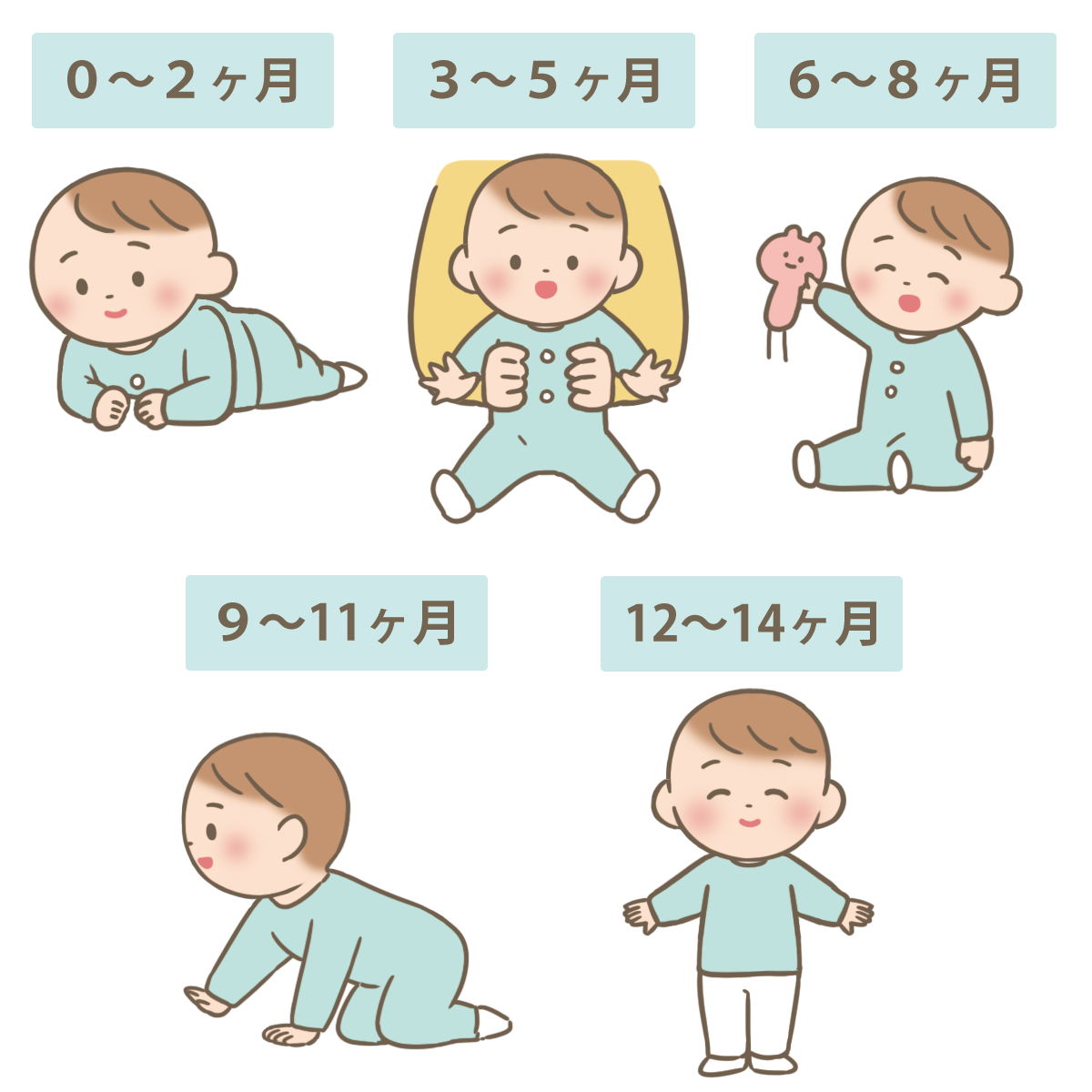

たとえば、以下のような発達のステップが定型発達の目安として挙げられます。

0~2ヶ月

• 原始反射

• モロー反射、吸啜反射などが見られる(生存に重要な本能的な動き)。

3~5ヶ月

• 首が座る(4ヶ月頃)

• 立ち直り反応

• 胴体をひねるような動きが増える。

• 手を胸の前で合わせたり、物を掴む準備を始める。

6~8ヶ月

• 寝返り(6ヶ月頃)

• 寝返り返り

• おすわり(7~8ヶ月頃)

• 体幹が安定し、支えなしで短時間座れるようになる。

• 手の操作

• 物を手に取り、持ち替えたり振ったりする。

9~11ヶ月

• ハイハイ

• 手足を交互に動かしながら進む。

• 全身の協調性と筋力が発達。

• つかまり立ち(9~10ヶ月頃)

• 物を支えにして立ち上がる動きができる。

• 手先の動き

• 小さなものをつまむ「つまみ動作」が発達。

12~14ヶ月

• 一人歩き

• 手を使わずに短い距離を歩けるようになる。

• 体幹の安定

• 歩行の安定と共に、体全体のバランスが取れるようになる。

コラム:ハイハイを経験せず歩き始めてもいいの?

早く歩き始めることが良い成長の指標と思われがちですが、『それぞれの発達段階を経ているか』という流れで見る視点の方が重要です。

ハイハイが果たす発達上の役割

• 腕と脚を交互に動かす:脳の左右をつなぐ神経回路を強化する動き。

• 体幹や背中の筋力を鍛える:バランス感覚や全身の安定性を育てる。

• 視覚や空間認識の発達:手足を動かしながら周囲を確認することで、距離感や空間の理解が深まる。

ハイハイを飛ばしてしまった場合は?

もし、子どもがハイハイをあまりせずに立ち上がった場合でも、「必ず問題が起きる」と考える必要はありません。ただ、ハイハイを経験していないことで、体幹や左右の手を一緒に使うような協調性が弱くなる可能性があるため、ハイハイを取り入れた遊びをすると良いでしょう(詳しくは下の『発達を飛ばしている・発達が遅れている場合のアプローチ』をお読みください)

発達を飛ばしている・発達が遅れている場合のアプローチ

発達には順序性があり、多くの子どもはこの流れに沿って成長します。

※ただし、発達の進み方には個人差があり、必ずしもすべての段階を完璧にこなす必要はありません。

ただ、もし発達がとばされていたり遅れが見られる場合は、次の段階に進む準備を整えるために、一つか二つ前の段階を意識して遊びやサポートを取り入れると効果的です。

「一つ前に戻る」アプローチの具体例

※以下は家庭でできるアプローチを提案していますが、発達には個人差があります。この内容は情報提供を目的としており、すべてのケースに適用されるわけではありません。実施する場合は、保護者の方の判断と責任で行ってください。

心配がある場合や、発達に明らかな遅れが見られる場合は、家庭で無理をせず、早めに医師や専門家(小児科医、発達支援センター、作業療法士など)に相談をしてください。専門家に相談することで、適切な方法や支援を受けることができます。

首が座らない

首がしっかりしていない場合、赤ちゃんは次の段階(寝返りやおすわり)に進むことが難しくなります。

目標:首が座る準備をする

• うつ伏せ遊びを1日数分から始める。

• おもちゃや鏡を使って、赤ちゃんが興味を持って頭を動かすよう促す。

首が座らない状態が続く場合には、筋力の問題だけでなく神経系やその他の疾患が隠れている可能性もあります。以下のような場合は、無理に家庭での練習を続けるのではなく、早めに小児科医や専門家へ相談しましょう。

• 生後4~5ヶ月を過ぎても首が座らない。

• 縦抱きにしても頭を支えようとする動きが見られない。

• 他の発達段階(視線を合わせる、手を握るなど)にも遅れが見られる。

寝返りをしない

寝返りがまだできない場合、体をひねる動きや体幹の筋力が十分に発達していない可能性があります。

目標:寝返りを促す

• うつ伏せの時間を増やす:うつ伏せで手をつく練習をする。

• 立ち直り反応(体が傾いた時に元に戻す動き)を促す。「バスに乗って」を歌って左右に揺らし、体を戻す動きを促す。

•仰向けの状態で、親が優しく足を持ち、左右にひねるような動きを補助する。

• 寝返りを促すために、視線を誘導するおもちゃを使う。

ハイハイ、掴まり立ちをしない

ハイハイができない、または不十分な場合、体幹や四肢の筋力が発達していないことがあります。

目標:ハイハイを促す

• ハイハイの代わりにお腹を床につけて移動する「ずりばい」から練習を始める。好きなおもちゃや鏡などを見せて『行きたい』気持ちを引き出す。

• 親の足や丸めたタオルの上など障害物の上をずりばいで進む。

• ハイハイの動きを補助:赤ちゃんを四つん這いの姿勢にし、お腹の下に手やタオルを入れて支える。

歩かない

つかまり立ちや伝い歩きができていない場合、足腰の筋力やバランス感覚が不足している可能性があります。

目標:一人歩きを目指す

• つかまり立ちを練習:手すりや家具につかまらせて、立つ練習をする。

• 伝い歩きを促す:手をつないで短い距離を歩く。

• ハイハイを再確認:ハイハイの動きがスムーズでない場合は、再度練習。

寝返りしない、歩かない、できない時には1mmも成長していない?

発達というと、寝返り、立つ、歩く、発語、字を書くことなど、具体的な成果に目が行きがちです。

たとえば、つかまり立ちの時期に左右に揺れて歩く準備をしたり、親の言葉を聞いて蓄積したりすることが、それにあたります。

これらの大人には見えにくい行動や経験は、成長の重要な一部でありながらも見過ごされがちです。

『名もなき発達』に目を向けることで子どもの小さな成長が見えてきます。

まとめ 安心して子育てをしていくために

子どもの発達は、その子だけのユニークな道のりです。

・月齢だけではなく、発達の流れで子どもを見る

他の子どもと比べず、「うちの子の発達を流れで」見ることで月齢に惑わされず必要なアプローチが見えてきます。

・『名もなき発達』を楽しむ

発達は一足飛びではなく、少しずつ進むものです。たとえば、つかまり立ちの安定感が増してきたなど、目に見えにくい変化も楽しんでください。

この記事を通じて、子どもの成長を温かく見守るきっかけになれば幸いです。

※イラストは看護roo!からお借りしました。